《新闻周刊》绘制的一幅地图揭示了美国造船业的衰退程度,而前总统唐纳德·特朗普曾试图重振这一行业。

相比上周特朗普在国会演讲的其他内容,他宣布在国家安全委员会设立新的海事办公室以重振军事和商业造船业的举措并未引起广泛关注。

与此同时,华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)本周发布的报告强调,中国已成为全球造船业的主导力量,对美国构成经济与安全挑战。

美国海军仅有四座现役公共造船厂。

CSIS研究人员马修·富奈奥尔、布莱恩·哈特和艾丹·鲍尔斯-里格斯分析了307家中国造船厂,指出中国至少有35处与军事或国家安全项目相关的造船基地,且这些船厂均“在政府指令下运营”。

《新闻周刊》已就此事联系白宫寻求置评。

为何重要

美国国防部年底发布的年度中国军力报告称,中国人民解放军海军是全球规模最大的海军,”拥有超过370艘舰艇和潜艇的作战力量,其中包括140多艘大型水面作战舰艇”。

战略与国际问题研究中心(CSIS)去年表示,中国海军拥有234艘军舰,而美国海军为219艘。

得益于11艘航空母舰对中国的3艘,美国在导弹巡洋舰、驱逐舰以及总吨位方面保持优势。

但本周CSIS指出,中国正按计划在2030年前实现425艘舰艇的规模——美国海军同期预计将拥有300艘舰艇。

美国海军影响力的减弱,加上中国海军规模的扩大及其在海上日益增强的自信,将给美国和盟友在印太地区的军事准备带来重大挑战。

需知要点

中国最大的国有造船企业——中国船舶集团有限公司(CSSC)在2024年建造的商业船舶吨位已超过美国自二战以来整个造船业的总和,美国战略与国际研究中心(CSIS)指出。

位于上海东部港口城市的CSSC旗下江南造船厂建造了中国第三艘航母“福建舰”,而受苏联设计启发的第二艘航母“山东舰”则由CSSC位于黄海之滨大连的造船厂建造。

CSIS称,通过“军民融合”战略,中国将许多造船厂的商业与军事生产整合,使解放军海军得以利用商业合同中的基础设施、投资及知识产权。

该智库表示,包括美国盟友国家企业在内的外国公司购买了中囯双用途造船厂所建船舶的75%,这为中国带来了收入和技术专长。

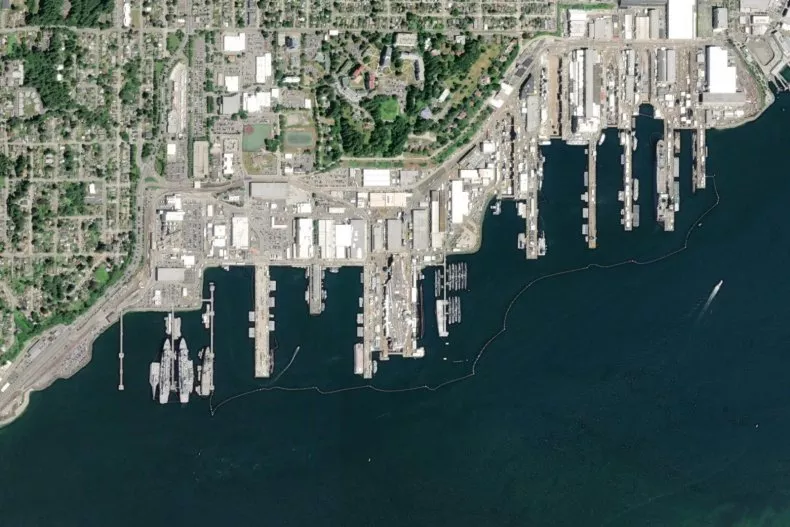

相比之下,《新闻周刊》的地图显示,美国海军曾拥有十几座公共造船厂,其中许多在二战期间对美军作战至关重要。

但在过去几十年间,除四家外,其余均已关闭。

现存的活跃海军船厂包括美国太平洋沿岸的珍珠港和普吉特湾造船厂,以及大西洋沿岸的诺福克和朴茨茅斯造船厂。

这些基地用于航母和核潜艇维护。

2023年美国国会报告概述了其造船能力萎缩的现状:1970年代美国造船厂年建造量约占全球吨位的5%(约25艘新船),但到1980年代已降至当前每年约5艘的水平。

与此同时,一份泄露的美国海军简报幻灯片显示,中国的造船能力是美国的232倍。

美国海军代理采购主管布雷特·塞德尔本周向国会议员提交书面证词称,海军在造船领域存在不足,成本过高且交付速度过慢。

他告诉众议院军事委员会海上力量小组,核动力与常规动力造船领域均面临挑战,海军和造船业需共同担责。

CSIS本周报告提出的建议包括推行“友岸外包”政策,即将生产转移至可信赖的合作伙伴,尤其是现有造船强国日本和韩国。

报告作者表示:“美国政府应为提升本国造船能力设定现实目标。与其追求成为全球造船强国,美国应优先发展能满足国家安全核心需求的商业造船业。”

各方观点

战略与国际研究中心报告《舰船战争》指出:”美国必须采取果断行动,应对中国造船业带来的多重安全与经济挑战。在太阳能电池板、电动汽车电池等领域,美国及其盟友企业曾因中国低成本制造的冲击几乎完全退出市场。这些历史教训警示我们,若不采取干预措施,类似情况将再次上演。”

美国总统唐纳德·特朗普表示:”我们曾经造舰无数。虽然现在产量大不如前,但我们即将以非常迅速、非常快的速度重振造船业。”

环球卫士公司研究与情报主管泽夫·凡图奇向《新闻周刊》分析称:”美国履行安全承诺既关乎政治意愿,也取决于实际能力——这在造船领域尤为显著。若美国不能快速提升产能(中国的造船能力超过美国200多倍),那么问题将完全取决于意志力,届时可能面临对华开战与坚守承诺的艰难抉择。”

接下来会发生什么

特朗普此番言论之前,四大工会曾在2月呼吁美国加强本土造船业,并对中国在该领域的主导地位实施关税及其他”严厉惩罚措施”。

与此同时,战略与国际问题研究中心(CSIS)指出,国会正通过两党共同支持的《美国舰船法案》聚焦提升海军实力。

该法案获得了国内行业团体及特朗普政府官员的支持,包括对华鹰派国家安全顾问迈克·沃尔茨。

据Axios报道,共和党参议员迈克·李和约翰·柯蒂斯希望保留在海外——尤其是北约成员国及日本、韩国等印太地区盟友——建造军舰及核心部件的选项。

本文编译于新闻周刊,由Brendan Cole and John Feng提供。

特别声明:本文为学术研究和合理使用为目的的编译,原文版权归属于原作者,侵权删除请联系[email protected]

编者解析:

以下是对“美国船厂消失与中国海军崛起”这一现象的综合解读,结合多个维度分析:

一、 中美造船业的实力对比:数据与趋势

1.市场份额的悬殊差距

中国在2024年全球造船市场中占据压倒性优势,商用造船完工量占比达55.7%,新订单占比74.1%,现有订单占比63.1%。相比之下,美国造船业的市场份额仅0.1%,年造船量不足5艘,且军用造船也面临严重积压问题(如核潜艇维护需排队9年)。

关键差距根源:中国依托完整的工业体系、低廉的劳动力成本和国家政策支持,形成规模经济;而美国因“去工业化”导致供应链断裂、熟练工人流失,工业基础严重退化。

2.军舰建造能力的代际差异

中国海军近年以“下饺子”速度扩充舰队,055型驱逐舰等先进舰艇的建造周期和成本仅为美国同类舰艇的一半。例如,美国阿利伯克级驱逐舰造价20亿美元,而中国055型仅需约10亿美元,且年产量可达9艘,远超美国的1.5艘。美国海军虽仍保有技术优势,但受限于产能不足,难以维持规模与战备水平。

二、 美国造船业衰退的深层原因

1.工业空心化与劳动力危机

美国造船厂面临严重的工人短缺,焊工、电工等基础工种招聘困难,导致军舰维修积压(如“博伊西”号核潜艇维修需等待9年)。此外,供应链断裂问题突出,例如蒸汽弹射器供应商倒闭,迫使福特级航母拆用旧零件。美国造船业需在未来十年新增8-10万名技工,但劳动力市场无法满足需求。

2.低效的产业政策与资金分配

美国虽提出“30年造舰计划”并投入数万亿美元,但资金分散且效率低下。例如,2023年仅拨款3.8亿美元用于造船厂升级,远低于专家建议的250亿美元需求。相比之下,中国通过“中国制造2025”等政策系统性支持全产业链升级。

3.军民分离模式的弊端

美国军用造船与民用市场脱节,导致技术难以转化和成本高企。而中国通过军民融合策略,商船与军舰制造协同发展,既分摊研发成本,又提升整体工业能力。例如,中国造船厂能同时建造航母、大型邮轮和液化天然气船(LNG),全球仅此一家。

三、 中国海军崛起的战略影响

1.地缘政治格局的重塑

中国海军舰艇数量已超美国(2024年达440艘),并在西太平洋形成局部优势。美国海军因全球部署分散,难以集中力量应对,加之舰艇老化(如华盛顿号航母因维修隐患延迟部署),其传统霸权面临挑战。

2.战争潜力的工业基础支撑

中国造船业的规模使其具备快速战时动员能力。例如,二战时期美国曾以工业产能碾压日本,而当前中国的造船能力远超二战美国峰值。若中美发生冲突,中国可通过持续造舰与快速修复受损舰船(如浮动船坞技术)消耗美军战力。

3.多极海权时代的开端

兰德公司报告指出,中国通过商船与军舰的“双轨并行”模式,逐步掌握海洋规则制定权。美国试图通过盟友合作(如日、韩造船厂外包维修)缓解压力,但效果有限,反而暴露其工业依赖性。

四、 未来展望与美国的困境

1.技术优势难掩结构性问题

美国在高端技术(如电磁弹射)仍领先,但制造业空心化导致量产困难。例如,福特号航母成本超支3倍且技术故障频发,而中国福建舰同类技术成本更低、稳定性更高。

2.战略焦虑下的政策矛盾

美国既想遏制中国,又需依赖中国产业链(如稀土、造船材料),陷入“自我消耗”困境。若持续以贸易战、技术封锁打压中国,可能进一步削弱自身工业复苏机会。

3.中国持续升级的挑战

中国正从“数量扩张”转向“质量提升”,例如江南、大连船厂专注于航母与万吨驱逐舰的尖端制造。美国若无法重建工业生态(如培养技工、修复供应链),其海军优势或在本世纪中叶被全面超越。

结论

地图所揭示的“美国船厂消失与中国海军崛起”,本质上是全球化背景下工业实力此消彼长的缩影。中国的成功源于全产业链整合与政策长期主义,而美国的衰退则是去工业化与短期利益导向的必然结果。未来,海洋霸权或将更多由“制造能力”而非“技术代差”决定,这一趋势对全球地缘政治的影响深远且不可逆。

评论列表 (0条):

加载更多评论 Loading...