在二战纪念活动中,盟军飞越喜马拉雅山脉向中国运送补给的行动鲜少被提及,但其凶险举世皆知。

今年,在纪念盟军二战胜利的周年日里,众多战役将被追忆,其中包括在缅甸(当时国名)对日作战的残酷战役。这场在丛林与酷热中展开的漫长争夺战,于80年前的1945年2月至3月迎来转折,盟军相继在密铁拉和曼德勒等要地告捷。正如一位历史学家所写,缅甸战役具有”荷马史诗般的壮阔特质……它发生在一片奇幻之地,被崇山峻岭和丛林隔绝于其他战场之外。”

与这场宏大斗争相邻且交织的,是鲜为人知的中缅印战区(简称CBI)的事迹。该战区不太可能成为重大纪念活动的焦点。其名称显示,CBI行动不仅涵盖印度、缅甸,还延伸至中国,尤其体现了美国的特殊利益。然而即便在美国,如今也少有人知晓这段历史。

部分原因在于,CBI旨在推动战后美中建立紧密关系的目标显然以失败告终;另一重因素则是其运作之混乱,连亲历者都常感困惑。一位曾驻中国的美国陆军航空队退役上校作出典型评价:”我无法深究此次任务的军事因果,”他写道,”必须就此打住,以免再度陷入迷惘。”有人说,CBI代表着”无法想象的混乱”(Confusion Beyond Imagination)。

英美盟军间的利益冲突,使CBI陷入指挥体系紊乱的困境,被美国陆军参谋长乔治·C·马歇尔称为”必然畸形的”架构。盟军内部摩擦本是常态,但在CBI却演变为恶性敌对,催生诸多骇人听闻而今鲜为人知的事件:包括议会动议宣布某美国将领为”英国官兵所在战区不受欢迎人物”,以及美军策划在飞越喜马拉雅”驼峰”时,将中国领导人蒋介石抛出机舱实施暗杀。

“驼峰航线”,正如其名,是一次空前宏大的行动:自1942年4月滇缅公路——中国仅存的陆上补给通道——被日军切断后,美国决心通过空运为中国抗战提供全部物资。罗斯福总统一心要将中国留在战争阵营,担忧其领导人可能单独与日本媾和,曾坚定宣称“无论日军如何推进,我们都将找到途径,向蒋介石委员长的军队输送战机与军火”。

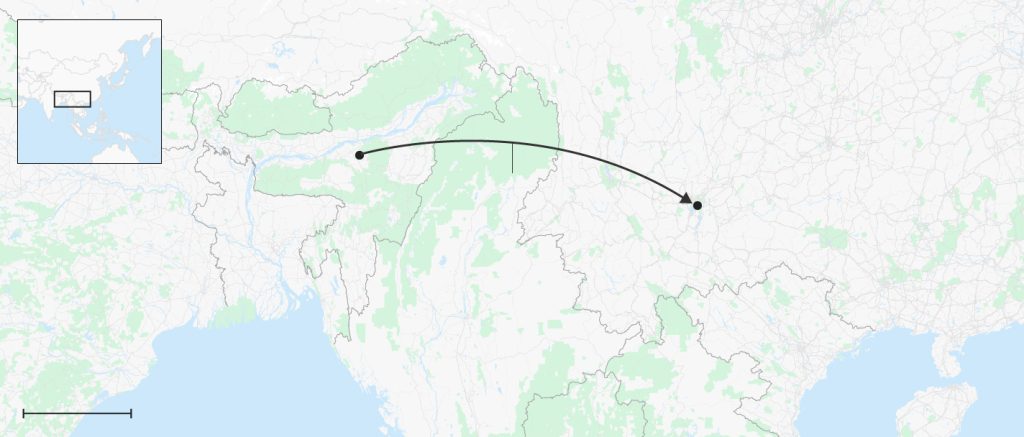

这条从印度东北部阿萨姆邦的空军基地延伸至中国西南云南省省会昆明的800英里航线,令飞行员和飞机遭遇了前所未见的地形与气候挑战。起飞后若天气允许转向东方,飞行员将目睹地球上最壮观的景象之一——北侧喜马拉雅山脉在漫不经心的宏伟中层层拔高。“我倒吸一口气,”一名飞行员回忆冲破云层时,远处雪峰群列在阳光下闪耀的景象,“纯粹而绝对的壮美。”航线沿最低山峰延伸,穿越缅甸北部的崇山密林,掠过伊洛瓦底江的银色波光,越过标志着缅中边界的枯门岭,继续向东飞越怒江与澜沧江的幽深峡谷。这些峡谷切割之深,仿佛永远笼罩在险恶的阴影之中。

大多数飞行员很少见到这一壮丽景观,因为不幸的是,这条航线还穿越了全球航空最恶劣的气象系统——西侧与东侧孟加拉湾和南海的温暖湿润高压气团,与北面西伯利亚和西藏倾泻而下的寒流在此交汇。这些携带着冰雪的长期系统猛烈撞击喜马拉雅山脉,还形成了致命的山岳波动效应,伴随的风切变和湍流不仅令最富经验的飞行员前所未遇,甚至超乎他们的想象。早期在晴朗天气下对潜在航线的勘测已发出警告:”若天气进一步恶化,”一份关键报告指出,”出现强侧风或严重结冰状况,或云顶比观测高度再高出两三千英尺,飞行将变得极度危险、代价高昂且几乎不可行。”

尽管警示如此严峻,罗斯福仍力推航线开通。一切要素都需从零构建。飞机在其他战场已捉襟见肘,却仍要拼凑新机队。飞行员同样短缺,只能仓促完成飞行训练,导致部分人员抵达阿萨姆时仅接受过25小时的仪表飞行训练,而他们即将面临的,是起飞后数分钟内就必须在群山上空进行仪表飞行的极端环境。

航线大部分区域未经测绘,现有地图无法准确标注飞行员常需穿越浓云的群山高度。这种不确定性催生了关于”消失的山峰”的传闻——据传阿尼玛卿山脉周边存在海拔超过3万英尺的神秘高峰。为提升运力而设计的新型飞机在未充分测试前就被紧急调往印度,然而结冰、海拔、季风与潮湿环境迅速暴露了其设计缺陷。

空中交通管制塔搭建在俯瞰基地的高大乔木上;装载构成主要货物的高辛烷值燃油大桶时,人们动用大象进行搬运。随着空运行动艰难推进,其成效以日益壮大的机队每月翻越”驼峰”的货运吨位衡量。蒋介石最初要求月运量5,000吨,按超载的达科他运输机平均载重3吨计算,需完成1,666架次飞行;至1943年初,他要求将目标提升至月运10,000吨。这种疯狂赶工的代价触目惊心,很快,从阿萨姆到昆明的航线下就散落着坠机残骸,被愤世嫉俗的飞行员戏称为”铝谷”。

作为非战斗人员——单纯的货物运输者——空运司令部(ATC,有人戏称其代表”畏战综合征”)飞行员处于航空界最底层。当新飞行员抵达由英国茶园或原始丛林改建的破旧基地时,竹棚内的恶劣生活条件与老飞行员滔滔不绝的”最惨飞行故事”进一步打击了他们的士气:引擎结冰失灵的机组、坠毁山林的机组、被狂风卷离航道后因简陋导航设备在缅北广袤无特征的丛林中迷失的机组。有飞行员报告45度偏航角,意味着飞机完全被风横向吹动。

来自美国民航及少数英国皇家空军的老练飞行员虽敬畏天气,尚能心理应对。但对于缺乏经验、训练不足者而言,完成650小时驼峰飞行以退役的硬性要求堪称残酷折磨。飞行员杰克·波普忆起值勤官黎明前唤醒他时那句引发”彻骨寒意”的宣告:”先生,该执行任务了。”他形容自己如铅块般起身整装,乘吉普车穿越季风雨泥泞奔赴机场。与多数新兵一样,波普很快有了自己的惊魂时刻:”1944年1月7日0900时…机翼覆满冰层…胃部如灌冷铅…前方雷暴云砧矗立。”云体过高无法飞越,过广无法绕行,他只得驾机直闯风暴中心。”柯蒂斯C-46突击队员运输机仿佛被巨掌攫住,震颤如失控的气锤。高度计疯狂跳动。”气压骤降导致飞机俯冲,他与副驾驶竭力操控时竟短暂倒飞。极度惊恐中,波普在氧气面罩内呕吐不止。所幸引擎未熄,待气流稍稳、山势渐低,他又一次完成了驼峰穿越。

“飞行员们已经超出了他们的能力极限,”空运指挥部的副指挥官警告道,但加强飞行员训练的新举措仍无法满足需求。一项针对“驼峰飞行员特有问题”的医学研究(该症状被称为“驼峰症”)指出,许多飞行员是“晴天型”飞行员,但也承认存在”真正的危险因素”,例如天气、对飞机缺乏信心、”跳伞后可能命丧丛林”的心理压力、容易受到”驼峰传说”的影响,以及——对罗斯福的目标最为不利的是——他们清楚”那些必须飞越’驼峰’的紧急物资的最终去向”;飞行员们有理由担心,”大部分物资会被中国人浪费掉”。

这些物资的最终流向是昆明商店里繁荣的黑市交易,参与者包括多国个体商人(其中甚至有一些美国飞行员),而最令人痛心的是,部分物资流入了日占城市的商铺与个人手中。一名飞行员在日记中写道,日本人对运输机的袭击出奇地少,他指出”毫无疑问,只要他们愿意,几乎可以切断这条航线。但要么是觉得不值得费这个劲,要么就像大多数人认为的那样——我们运往中国的物资中,足足有三分之一通过中国军阀落入了日本人手里。”

另一个公开的秘密是:历经千辛万苦运来维系蒋介石国民政府作战的”重要物资”,实际上并未用于抗击日军。早在1941年秋,美国军事调查团就报告称”前线未见中日军队交火”,且”中国方面对任何进攻行动都表现得毫无兴趣,尽管他们声称只要获得飞机、坦克和火炮就能将侵略者赶出国门”。

报告继续指出,国民政府渴求现代化装备的真实意图是”通过外交压力迫使日本撤军后,确保中央政府能镇压国内叛乱”。

面对这些众所周知的事实,美国对蒋介石的执着迎合令英国既困惑又沮丧。”我始终不明白美国人为何如此重视蒋介石,”帝国总参谋长艾伦布鲁克元帅在回忆录中写道,”他对击败德国毫无贡献,即便对于击败日本也几乎毫无助益。”

美国为其对华政策提出了多项理由:维持中国参战可以”牵制”日军,否则这些兵力将投入太平洋战场;中国的空军基地能让盟军轰炸机触及日本本土;更为异想天开的是,驻华美军将使”酸醋乔”史迪威将军能率领美式训练的中国军队经泰国进入印度支那,进而攻取香港或广州。随着战局发展,现实击碎了这些幻想:日本在华精锐师团大多驻守在与苏联接壤的满洲地区,日军司令部自称其他中国占领区仅部署了”次等部队”——正如某位驼峰飞行员所言,即便蒋介石政府倒台,”中国还有许多拥有私军、擅长游击战的地方军阀,他们足以让日军疲于奔命。”

随着美军在太平洋战场推进,B-29轰炸机群迅速从中缅印战区调往马里亚纳群岛,以便更有效地攻击日本本土。而史迪威幻想率领一支尚未成军的部队穿越亚洲大陆的愿景,也在太平洋战事的推进与更为务实的审视下化为泡影。但罗斯福对蒋介石的坚定支持,与其说是出于军事目标,不如说是源于他对战后世界秩序的宏伟构想。一个稳定、亲美、民主的中国将协助美国维护太平洋地区秩序,尤其是在英国与欧洲势力不可避免地退出后”某些殖民地地区”的秩序。”战后我们必须将中国、美国、英国与苏联视为世界四大警察。”罗斯福曾对蒋介石如此表示。

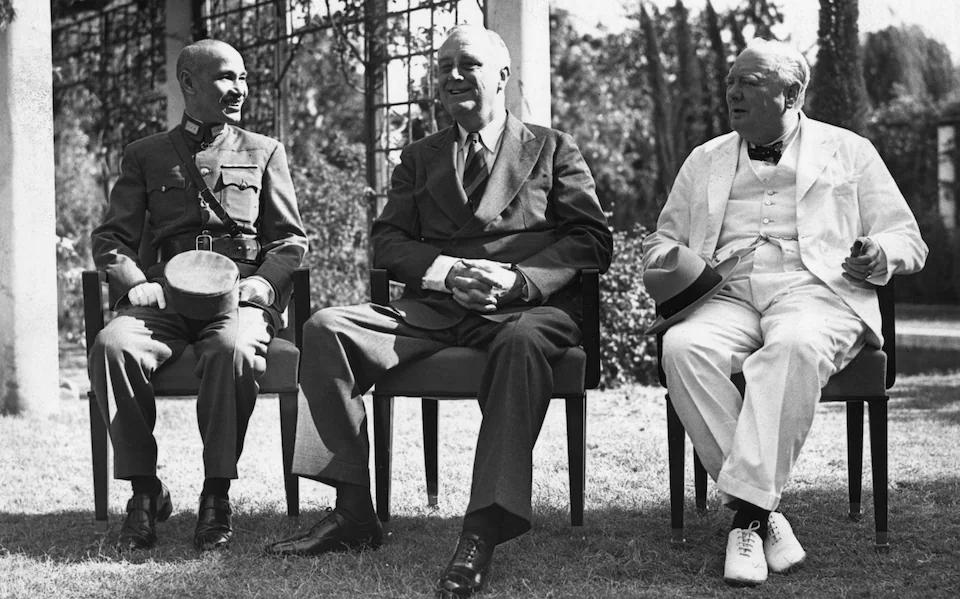

这番对话发生在1943年11月的开罗会议期间,这也是两位领导人唯一一次会面。多方记载显示,此次会晤令罗斯福总统深感震动,他亲眼目睹了蒋介石的优柔寡断、推诿搪塞,以及对战争全局问题的明显无知。

数十年后,史迪威的副官弗兰克·多恩在回忆录中披露,开罗会议后罗斯福曾密令史迪威”制定暗杀蒋介石的计划”。经过多次秘密磋商,最终决定由护送蒋介石返华的美国飞行员在飞越驼峰航线时制造空难。飞行员与机组人员将跳伞逃生,而蒋介石的降落伞会被动手脚——用多恩的话说,”当降落伞打开时,老蒋就会像铅锤般坠落”。虽然暗杀计划最终搁置,但华盛顿方面仍尝试过其他排蒋手段,例如将资金支持转向其竞争对手。不过最终决定维持现状,毕竟对蒋氏政权的投资过于巨大,另起炉灶的成本难以承受。美国政府认为,通过持续示好最能控制蒋介石,而驼峰航线正是最直接的示好方式。

根据美国空运司令部记录,1942年12月1日至1945年11月任务结束期间,驼峰航线共运输776,532吨物资。官方统计损失594架运输机,飞行员及机组人员伤亡在1,659至3,861人之间——悬殊的统计差距暴露出记录残缺,例如1943年6月前的多数坠机事件都未上报。约1,200名空勤人员在驼峰航线上跳伞逃生,多数落入缅甸丛林,至今仍能找到”铝谷”遗迹。在缅北村落,常见用飞机残骸切割而成的锯齿状金属栅栏围护菜园。

驼峰空运创 wartime 空前壮举,为柏林空运奠定基础,开创战时军事补给新模式。但其核心目标——巩固美中关系——却未实现。不过中国人民始终热情对待与驼峰航线相关的美国人。一位寻找坠机地点的美国人在偏远山村得到店主免费招待:”当店主了解我的来意后,坚持不收任何费用”。村民们似乎只铭记着故事的核心:美国飞行员曾为中华捐躯。

本文编译于每日电讯报,由Caroline Alexander提供

特别声明:本文为学术研究和合理使用为目的的编译,原文版权归属于原作者,侵权删除请联系[email protected]

编者解析:

二战期间的空中任务不仅是技术与勇气的较量,更是飞行员与极端环境、机械故障和战场混乱的抗争。

1. 战场环境下的“混乱”与“困惑”

战术混乱与心理压力:

空战中,飞行员常面临瞬息万变的战场态势。例如,苏联王牌飞行员波克雷什金在库班空战中以“钟摆机动”等创新战术打破德军编队,但敌方同样会利用复杂机动制造混乱,迫使飞行员在高速对抗中快速决策。这种混乱不仅体现在战术层面,还可能因信息传递不畅导致指挥失误,例如德军王牌哈特曼在苏联战场多次因无线电干扰而陷入孤立作战。

数据统计的误导性:

美军曾通过统计返航飞机的弹孔分布来改进装甲设计,但统计学家瓦尔德指出“幸存者偏差”的陷阱——未被统计的坠毁飞机往往因发动机等关键部位中弹而无法返航。这种信息缺失可能导致错误的战术调整,进一步加剧战场混乱。

2. 机翼结冰:飞行器的致命威胁

极端气候下的技术挑战:

阿尔卑斯山脉的冰川区域是二战运输任务的“死亡陷阱”。1946年一架美军运输机因恶劣天气失控迫降冰川,机翼和螺旋桨严重损坏,最终被冰封70余年。此类事件揭示了高海拔地区机翼结冰对飞行安全的威胁——冰层增加重量、破坏气动结构,甚至导致失控。

机械设计的局限与创新:

尽管二战时期折叠机翼技术已开始应用(如F-18舰载机),但其主要目的是增加航母搭载量,而非应对结冰问题。现代研究表明,机翼形状的动态调整(如记忆合金技术)可优化气动性能,但在当时,飞行员只能依赖经验和有限的技术手段对抗结冰。

3. 飞行员的心理与技术应对

经验与直觉的博弈:

苏联飞行员阔日杜布曾描述空战中的关键抉择:“精确机动、快速攻击和极近距离打击”。这种能力源于对飞机性能的深刻理解,但在机翼结冰或机械故障时,经验可能不足以应对突发危机。

返航奇迹与统计学启示:

美军B-24轰炸机在失去一侧机翼后仍成功返航的案例,既展现了飞行员的技术与冷静,也暴露了传统设计思维的不足。统计学的逆向分析帮助军方优化装甲布局,但针对结冰等环境问题,仍需依赖更系统的气象监测和机械改进。

4. 环境与战争的双重代价

气候变化的间接警示:

阿尔卑斯冰川融化暴露的运输机残骸,不仅是战争遗迹,更是气候变暖的象征。二战期间大量化石燃料消耗加剧了温室效应,而如今极端气候频发,进一步提醒人类技术发展与生态平衡的冲突。

总结

二战飞行任务中的“混乱”与“困惑”源于战场复杂性、数据局限性和人类认知的边界;而“机翼结冰”则是自然力量对技术极限的考验。这些挑战推动着航空技术的革新(如折叠机翼、统计优化),也揭示了战争与环境、勇气与理性的永恒矛盾。飞行员在钢铁与冰雪之间的生死抉择,成为战争史中技术与人性交织的缩影。

评论列表 (0条):

加载更多评论 Loading...